প্রাক্–স্নাতক শেষ হওয়ার পর কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবেন, এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না এক মার্কিন যুবক। সেটা ছিল ১৯৬০–এর দশকের গোড়ার কথা। কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের প্রায় অর্ধেক সময় তিনি কাটিয়েছেন ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীর স্ট্যানফোর্ড ক্যাম্পাসে। হিচহাইকিং করে ইউরোপের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন আরও তিন মাস। একবার ভেবেছিলেন যে স্নাতকে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করবেন; যাতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গবেষণা করে যুক্ত হতে পারেন ‘সবুজ বিপ্লব’ নামে পরিচিত নতুন বিষয়টির সঙ্গে। সে সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছিল, যুদ্ধেও যোগ দিতে পারতেন; কিন্তু দেশটির মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার কোনো ইচ্ছা জাগেনি তাঁর।

এ সময় উগান্ডার কাম্পালায় ম্যাকারেরে ইউনিভার্সিটির একটা ফেলোশিপ পেয়ে যান যুবক। এখন তাঁর সামনে দুটি বিকল্প—জীববিদ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যাজুয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়া কিংবা ম্যাকারেরেতে গিয়ে ভিন্ন কোনো পছন্দের বিষয়ে পড়াশোনা করা। এই দোলাচলের মধ্যে ওয়াশিংটন ডিসির পিস কোরের সদর দপ্তর থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ফোর্ড ফাউন্ডেশন/পিস কোর সহযোগিতা প্রকল্পে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য। উল্লেখ্য, স্নাতক ডিগ্রি শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন বিকল্প খোলা রাখার জন্য পিস কোরে আবেদন করে রেখেছিলেন তিনি। জীববিজ্ঞানে প্রাক্স্নাতক ডিগ্রি ছিল বলে এ বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করা হয় তাঁকে। দুই বছরের জন্য তাঁর কর্মক্ষেত্র হবে পূর্ব পাকিস্তান। আমন্ত্রণ পেলেন বটে, কিন্তু দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তখনো তাঁর ধারণা ছিল না বিশেষ। তাই মানচিত্র থেকে জায়গাটা খুঁজে বের করতে হয়। তারপর সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি হয়নি। তাঁর ভাষায়, ‘এখানেই যা শুরু হয়েছিল, সেটা শেষ হয় সমভাগ করে নেওয়া আমাদের বিশ্বের বাংলাদেশ সম্পর্কে সারা জীবনের শিক্ষা, লেখালেখি ও শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে।’

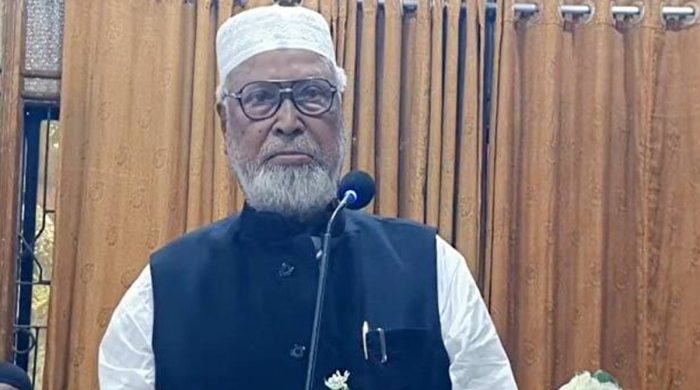

স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর একদল বিজ্ঞান–স্নাতকের সঙ্গে ১৯৬৩ সালে ঢাকায় এসে পৌঁছান উদ্দীপিত সেই যুবক। তারপর নারায়ণগঞ্জ থেকে প্যাডলচালিত স্টিমারে চড়ে মেঘনা আর কীর্তনখোলা নদী হয়ে এক হেমন্তের ভোরে পৌঁছান বরিশালে। এই যুবকের নাম ক্লিন্টন বুথ সিলি। তিনি ক্লিন্টন বি সিলি নামেও পরিচিত। জন্মেছিলেন ২১ জুন, ১৯৪১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সেক্রামেন্টো শহরে। বিভিন্ন কারণে জীবনানন্দ দাশ আর ক্লিন্টন সিলি প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছেন আমাদের অনেকের কাছে। কাকতালীয়ভাবে ক্লিন্টন তৎকালীন বাখেরগঞ্জে পৌঁছেছিলেন জীবনানন্দের প্রিয়তম ঋতু হেমন্তের এক ভোরে। অথচ যে জীবনানন্দ দাশের কারণে ক্লিন্টন আজ বাংলাদেশের কাব্যপ্রেমীদের কাছে এক স্মরণীয় নাম, যাঁর জন্মস্থান বরিশালে কেটেছে তাঁর যৌবনের প্রায় দুটি বছর, সেই কবি সম্পর্কে বরিশালবাসের সময়ও কিছুই জানা ছিল না ক্লিন্টনের। মূলত তাঁর বরিশাল পর্বের এক দশক আগেই কলকাতায় মারা গেছেন জীবনানন্দ। সে সময় প্রায় বিকেলে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসে আড্ডা দিতে যাওয়ার সময় কখনো শহরের ভেতরের রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়ে ক্লিন্টন উঠতেন বগুড়া রোডে। অথচ তিনি জানতেন না যে জীবনানন্দ দাশের জন্মভিটার সামনে দিয়েই যেতেন তিনি, যেখানে কেটেছে কবির জীবনের বেশির ভাগ সময়।

দেশে ফিরে শিকাগো ইউনিভার্সিটির দক্ষিণ এশীয় ভাষা ও সভ্যতা বিভাগে ভর্তি হওয়ার পরই কেবল জীবনানন্দ ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে জানতে পারেন ক্লিন্টন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর কবি জ্যোতির্ময় দত্ত জীবনানন্দের শব্দ ও রূপকল্পের বিস্ময়কর ভুবনের সঙ্গে পরিচিত করান ক্লিন্টনকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘জ্যোতি আমাকে জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। কোন কবিতাটি আমরা প্রথম পড়েছিলাম, মনে করতে পারছি না। বোধ হয় “আট বছর আগের একদিন”, যেটিতে ছিল তাড়া করে ফেরা আত্মহত্যা, মানুষের রক্তের ভেতর খেলা করা “বিপন্ন বিস্ময়” আর “লাশকাটা ঘর”। সেই শব্দগুচ্ছ, জানালা গলে আসা নিস্তব্ধতার চিত্রকল্প, সেই নিস্তব্ধতা উটের গ্রীবায় পরিণত হয়ে ঘাড় বাঁকা করে মাথা বাড়িয়ে দেয় জানালার ভেতর দিয়ে! কী এক চিত্রকল্প! তবে সেটা ছিল আরম্ভমাত্র।’ বস্তুত সে সময় থেকেই বাংলার এই ‘নির্জনতম’ কবি তাঁকে বিমোহিত করে রেখেছেন। এই মুগ্ধতাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে পিএইচডি গবেষণার বিষয় হিসেবে জীবনানন্দকে নির্বাচন করতে। ১৯৬৮ সালে স্নাতকোত্তর শেষ করার পর গবেষণা শুরু করেন ক্লিন্টন। কলকাতা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও নানা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য ও দালিলিক প্রমাণ সংগ্রহ শেষে ১৯৭১ সালে শিকাগোয় ফিরে যান তিনি। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছরের পরিশ্রমের পর ১৯৭৬ সালে শেষ করেন তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ ‘ডো ইন হিট: আ ক্রিটিক্যাল বায়োগ্রাফি অব দ্য বেঙ্গলি পোয়েট জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪)’। উল্লেখ্য, ক্লিন্টন জীবনানন্দের বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ‘ক্যাম্পে’ কবিতায় ব্যবহৃত ‘ঘাইহরিণী’ শব্দটির ইংরেজি করেছিলেন ‘ডো ইন হিট’। পরবর্তী সময়ে এই গবেষণালব্ধ আবিষ্কার ও অভিজ্ঞানের ফসল থেকে তিনি রচনা করেন জীবনানন্দ দাশের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক জীবনীগ্রন্থ আ পোয়েট অ্যাপার্ট।

জীবনানন্দের ওপর গবেষণার মালমসলা নিয়ে ক্লিন্টন যখন দেশে ফেরেন, তত দিনে (১৯৭১) প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দ নামে গোপালচন্দ্র রায়ের লেখা একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ। তারও ১৯ বছর পর প্রকাশিত হয় ক্লিন্টন সিলির আ পোয়েট অ্যাপার্ট। কবির জীবন ও সাহিত্য—দুই বিষয় নিয়ে গবেষণাঋদ্ধ এ রকম একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আগে একটিও ছিল না। বাংলার বিরলপ্রজ এই কবির ওপর একখানি প্রতিনিধিত্বশীল ও সুসমন্বিত গ্রন্থের জন্য আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক; এবং সেটি রচনা করেছেন এক ভিনদেশি গবেষক। এটি আমাদের জন্য দারুণ গ্লানি ও লজ্জার বিষয়। এমনকি নিবিড় গবেষণালব্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার ২০ বছরের মধ্যে এটিকে বাংলায় অনুবাদ করারও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি উভয় বাংলার কোথাও। তবে ১৯৯৩ সালে ইংরেজি মূল গ্রন্থটিকে কলকাতা থেকে মর্যাদাপূর্ণ ‘আনন্দ’ পুরস্কারে ভূষিত করে এই খামতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তী সময়ে (১৯৯৯) মূল বইটির একটি ছায়ালিপি সংস্করণও প্রকাশ করেছিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। শেষ পর্যন্ত বর্তমান লেখকের অনুবাদে দেশের অন্যতম প্রধান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রথমা থেকে বইটি প্রকাশিত হয় অনন্য জীবনানন্দ: জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যিক জীবনী নামে।

এই অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পরই অনুভব করেছিলাম, একজন বিদেশি গবেষক জীবনানন্দের মতো লাজুক অথচ সংবেদনশীল কবির সৃষ্টিকর্মকে কী পরম মমতায় ও গভীরভাবে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন, জানার চেষ্টা করেছেন কবির ব্যক্তিগত জীবনের অধ্যায়গুলোর প্রতিটি পরত। আরও বুঝতে পারি যে অনূদিত শব্দের ব্যবহার, কপিরাইটসহ প্রায় সব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি সর্বদা সজাগ। এমনকি বিশেষ কোনো শব্দের কারণে জীবনানন্দকে খাটো করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও তিনি ছিলেন সতর্ক। অনূদিত বইটির নাম নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তিনি যে কয়েকটা নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তার একটা ছিল ‘সাধারণ মানুষ, অসাধারণ কবি’। এই প্রস্তাবের সপক্ষে তিনি লেখেন, ‘আমি যে অর্থে আমার ইংরেজি বইতে “অ্যাপার্ট” শব্দটা ব্যবহার করেছি, এখানে “অসাধারণ” ব্যবহার করছি সে অর্থেই। জীবনানন্দ ছিলেন সাধারণ কবিদের চেয়ে আলাদা। তিনি একজন অনন্যসাধারণ কবি।’ এই নামকরণের মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনানন্দকে কোনোভাবে খাটো করা হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারেও ছিল তাঁর উদ্বেগ। তিনি আমাকে লেখেন, ‘আপনি আমাকে বলুন, জীবনানন্দকে “সাধারণ মানুষ” হিসেবে আখ্যায়িত করা কোনোভাবে অশোভন হবে কি না, আমি অশোভন হতে চাই না নিশ্চয়ই। আমি শুধু বোঝাতে চাই যে তিনি কবিতা রচনার অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বহু বিবেচনায় একজন সাধারণ বাঙালি ভদ্রলোক।’

জীবনানন্দের প্রতি এমন মমত্ব এবং তাঁকে বোঝার ও বোঝানোর এমন প্রয়াস জীবনানন্দে আগ্রহী যেকোনো মানুষকেই বিস্মিত করবে। ক্লিন্টনের এই হৃদয়মথিত একাত্মতার কারণেই বইটি অনুবাদের সময় তিনি নজর রেখেছেন প্রতিটি শব্দের ওপর। অনূদিত প্রতিটি শব্দের ওপর ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি, যাতে একটি শব্দও অযথার্থভাবে অনূদিত হয়ে তাঁর মূল বক্তব্যকে ভিন্নগামী না করে। যেমন হিন্দুদের গোত্রপ্রথা বোঝানোর জন্য বইটিতে ব্যবহৃত ইংরেজি ‘কাস্ট’ শব্দের বাংলা ‘গোত্র’, ‘বর্ণ’, ‘জাতি’ নাকি ‘জাত’ হবে, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে পত্রবিতর্ক চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। আমি ‘গোত্র’ বা ‘বর্ণ’ ব্যবহার করতে চাইলে তিনি কলকাতা থেকে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষকের মতামত জোগাড় করেন। তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জাতের মানুষই ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া মতামতের ভিত্তিতে ‘জাত’ শব্দটিকে আমি মেনে নিয়েছিলাম এবং সেটিই ছিল ঠিক সিদ্ধান্ত। আমি বরং সম্পূর্ণ ভুলভাবে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিলাম।

বইটি সম্পাদনার একদম শেষ ভাগে এসে জীবনানন্দের ‘লঘু মুহূর্ত’ কবিতাটির ছন্দ বিষয়ে নতুন এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ক্লিন্টন। তবে সেটি আমার সঙ্গে নয়, কবি সাজ্জাদ শরিফের সঙ্গে। বইটির ‘যুদ্ধকাল: প্রস্তাবনা ও ফলাফল’ শিরোনামের চতুর্থ অধ্যায়ের একটি বাক্যে নিরুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা বলে উল্লেখ করেছেন ক্লিন্টন। বিতর্কের সূত্রপাত এই বাক্যকে ঘিরেই। কারণ, সাজ্জাদ শরিফের মতে, কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত নয়, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। বিষয়টি নিয়ে দুজনেরই ছিল নিজস্ব যুক্তি। অবশেষে উভয়ের মতামত তথ্যসূত্র অংশে দীর্ঘ পাদটিকা হিসেবে সন্নিবেশিত করতে হয়, কিন্তু বিতর্কের সুরাহা হয় না।

পিএইচডি অভিসন্দর্ভ ও জীবনীগ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৬৯-৭০ সালে বরিশাল ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে জীবনানন্দের জীবন সম্পর্কে বহু দুর্লভ তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল ক্লিন্টনকে, তা বর্তমান বাস্তবতায় কল্পনা করাও কঠিন। যেমন জীবনানন্দের সবেতন ছুটি মঞ্জুর করার জন্য বিএম কলেজ কাউন্সিলের সভায় যে সিদ্ধান্ত হয়, সে সভার কার্যবিবরণী তিনি সংগ্রহ করেন প্রায় ২৪ বছর পর। কিংবা তাঁর বাড়িভাড়া–সম্পর্কিত মামলার খোঁজ নেওয়ার জন্য কলকাতার রেন্ট কন্ট্রোল অফিসে গিয়ে ঘেঁটে দেখেছেন প্রায় ১৮ বছরের পুরোনো দলিলপত্র। সেসব দিনে এখনকার মতো তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষ ঘটেনি, উদ্ভব হয়নি যোগাযোগপ্রযুক্তির এত সব মাধ্যম। এসব আয়াসসাধ্য কাজ একজন অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতকারী বিদেশি গবেষকের নিষ্ঠাপ্রসূত নয় কেবল, এগুলোর পেছনে আছে আত্মমগ্ন নিভৃতচারী এক কবির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও আগ্রহ।

আ পোয়েট অ্যাপার্ট ছাড়া বরিশাল অ্যান্ড বিয়ন্ড (২০০৮) নামে তাঁর প্রবন্ধ সংকলনটিও যেকোনো বাংলাভাষী পাঠকের জন্য আরেক বিস্ময়। এতে গ্রন্থিত মোট ১৪টি প্রবন্ধে রয়েছে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বাংলা মঙ্গলকাব্য, ‘বনলতা সেন’, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ রায়, রাজা প্রতাপাদিত্য, রিজিয়া রহমানের উপন্যাস, রামায়ণ, মেঘনাদবধ কাব্য ও মাইকেল মধুসূদন বিষয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। অনুবাদ করেছেন মেঘনাদবধ কাব্য ও বুদ্ধদেব বসুর রাতভ’রে বৃষ্টি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে উইমেন পলিটিকস অ্যান্ড লিটারেচার ইন বেঙ্গল, গ্রেস অ্যান্ড মার্সি ইন হার ওয়াইল্ড হেয়ার: সিলেক্টেড পোয়েমস টু দ্য মাদার গডেস, বেঙ্গল স্টাডিজ: আ কালেকশন অব এসেজ, সেলিব্রেটিং টেগোর: আ কালেকশন অব এসেজ ইত্যাদি। বাংলায় লেখা তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘অসাধারণ অথচ স্বাভাবিক এক ভাষাশিল্পী’, ‘মাইকেলের হাতে রামাদি চরিত্র’, ‘রৌদ্রের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে’, ‘জীবনানন্দের ওপরে কিছু ছিন্ন চিন্তা’ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার প্রসারে ক্লিন্টনের আরেক উল্লেখযোগ্য অবদান বাংলা ইউনিকোড ফন্টের উদ্ভাবন। ইন্টারমিডিয়েট বাংলা নামে তাঁর তৈরি পাঠ্যপুস্তকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে এই ফন্ট। তবে পরবর্তী সময়ে ম্যাক প্রযুক্তিতে ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে ম্যাকনির্ভর এই ফন্ট এখন তিনি একাই ব্যবহার করতে পারেন। এই নিবন্ধকারের সঙ্গে পত্রযোগাযোগেও তিনি ব্যবহার করেন তাঁর নিজের ফন্ট। এ ছাড়া অবাঙালি পাঠক ও শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি তৈরি করেছেন ‘ফ্ল্যাশওয়ার্ড বেঙ্গলি’, ‘স্ক্রিপ্ট বেঙ্গলি’, ‘হাইপারবেঙ্গলি’ ও ‘লার্ন লেটারস’ নামের চারটি সফটওয়্যার।

আ পোয়েট অ্যাপার্ট-এর জন্য আনন্দ পুরস্কারের পাশাপাশি মেঘনাধবধ কাব্য অনুবাদের জন্য রামানুজন পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার ছাড়া তিনি পেয়েছেন বহু সম্মাননাও। ২০০৯ সালে একটা দাবি উঠেছিল যাতে তাঁকে বাংলাদেশের সাম্মানিক নাগরিকত্ব ও একুশে পদক দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলা একাডেমির একটা সম্মানসূচক ফেলোশিপ দেওয়া ছাড়া আমরা কিছুই করিনি তাঁর জন্য। অথচ বরিশাল জিলা স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকতার পর থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মজীবনের পুরোটাই কেটেছে বাংলায় শিক্ষকতা ও বাংলা ভাষার প্রসারে। বর্তমানে শিকাগো ইউনিভার্সিটির দক্ষিণ এশীয় ভাষা ও সভ্যতা বিভাগের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বাংলাপ্রেমী এই জ্ঞানতাপস অধ্যাপক।